4. 放射能測定器の構築

■まずは形から、測定用ハードウェアを揃えよう

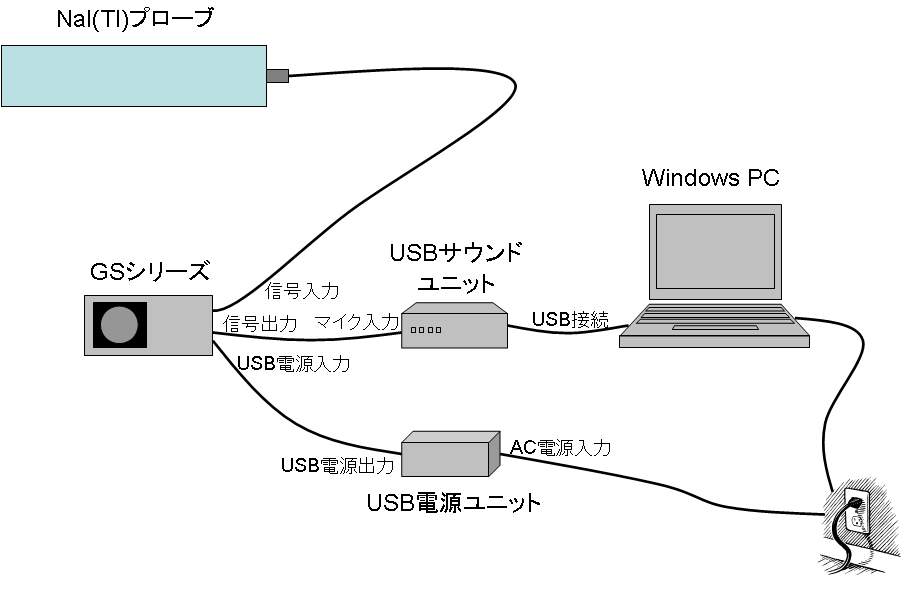

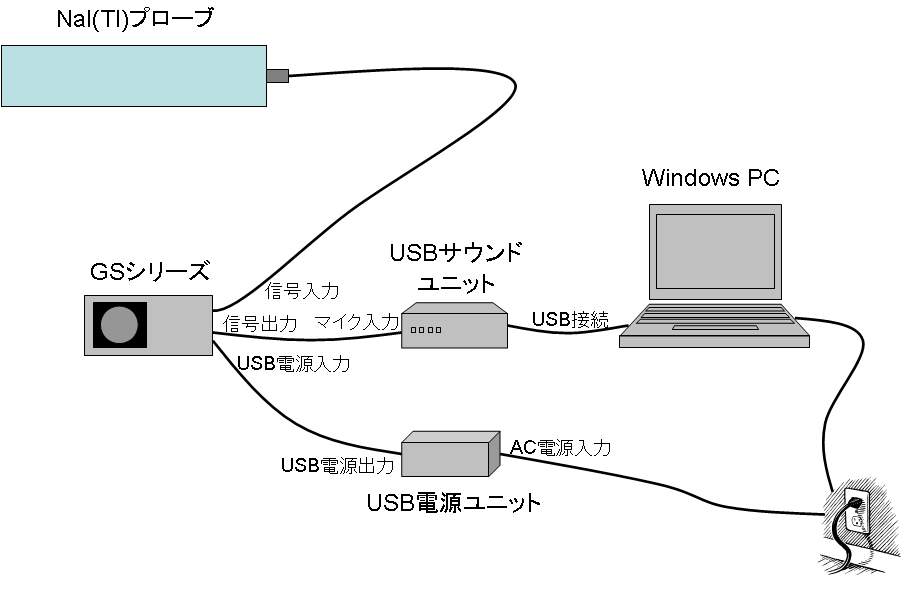

遮蔽容器を作る前に、配線、電源接続をして、放射線がきちんと検出できているか確認することにしましょう。この時に使う部品はNaI(Tl)プローブ(検出器)と、GSシリーズ、USBサウンドユニット、USB電源ユニット(必要に応じて)、WindowsPCになります。配線は、下図のように行います。

上記の部品のうち、USB電源ユニットは必須ではありません。USB電源の多くはノイズの多いスイッチング電源を使用したものなので、PCから電源を取るよりも酷いことになります。最初はPCのUSBポートを使い、うまく動作することが分かってから、USB電源ユニットを探すと良いと思います。なお、私はEL SOUNDのUSB互換アナログトランス電源を使用しています。

まず、NaI(Tl)プローブとGSシリーズを接続します。初っぱなからで恐縮ですが、ここが一番やっかいなところで、プローブの仕様とGSシリーズの仕様によって接続に使うコネクタが異なることがあります。

*GS-2000AのSHVコネクタとGX-2のBNCコネクタ

最もよく使われているコネクタはBNCコネクタなのですが、高電圧での使用が想定されるこのシステムでは規格外の使い方になってしまいます。最近出ているGSシリーズは全てSHVコネクタを使うように変更されているようです。また、NaI(Tl)プローブの方もBNCコネクタを使うもの、SHVコネクタを使うもの、さらに信号と電源を分けてケーブルを2本使うもの(3線式と呼ばれる)があります。それ以外にMHVというコネクタもあります。参考までに、私が使っているNaI(Tl)プローブの接続方法を下記に示します。

*接続ケーブルの例(左がBNC、右がSHV)

これらのケーブルは必ず売っているというものではありません。日本ではBNCコネクタの入手は簡単なのですが、SHVコネクタの入手は困難ですし輸入すると高いです。ですので最善策はGSシリーズを買う際に、接続用ケーブルも合わせて注文することです。販売元のBee Research社は接続用ケーブルのオーダーも受け付けていますので、これが一番確実ですし、アフターサポートも良いのでお勧めです。

続いて、GSシリーズの信号出力(下記写真の[263]と書かれているところの左下)にモノラルオーディオケーブルを接続し、USB音源ユニットのマイク入力(下図の左下のユニット、左から2番目の穴)に接続します。そして、入力設定をMICにします(この音源ユニットにはMIC/LINE/PHONEの設定があります)。MIC設定が最適であるとは限りません、組み合わせによってはLINE入力にした方が良いこともあります。

そして、USB音源ユニットのUSBコネクタをPCに接続し、GSシリーズの電源(上記写真の右上にあるUSBコネクタ)コネクタをPCのUSBポートに接続します。このGSシリーズのコネクタは日本ではあまりやられていない組み合わせで、PCに付いているコネクタと同一形状のものがGSシリーズに付いています。付属しているケーブルをそのまま使えば問題ありませんが、別途、自分で調達する場合は、入手先が限られるので注意が必要です(こちらは秋葉原であれば比較的、容易に見つけられます)。なお、別途USB電源ユニットを使う場合には、GSシリーズのUSBコネクタをUSB電源ユニットの出力につなぎます。

全部の配線が終わったら、GSシリーズの電源を入れます。電源を入れるには、下記のようなダイヤルを回し、所定の印可電圧に合わせます。下記のGS-2000Aの例では、12になっており、これだと1200Vの設定になります。

*GS-2000Aのダイヤル(まだUSB電源が入っていません)

遮蔽容器を作る前に、配線、電源接続をして、放射線がきちんと検出できているか確認することにしましょう。この時に使う部品はNaI(Tl)プローブ(検出器)と、GSシリーズ、USBサウンドユニット、USB電源ユニット(必要に応じて)、WindowsPCになります。配線は、下図のように行います。

上記の部品のうち、USB電源ユニットは必須ではありません。USB電源の多くはノイズの多いスイッチング電源を使用したものなので、PCから電源を取るよりも酷いことになります。最初はPCのUSBポートを使い、うまく動作することが分かってから、USB電源ユニットを探すと良いと思います。なお、私はEL SOUNDのUSB互換アナログトランス電源を使用しています。

まず、NaI(Tl)プローブとGSシリーズを接続します。初っぱなからで恐縮ですが、ここが一番やっかいなところで、プローブの仕様とGSシリーズの仕様によって接続に使うコネクタが異なることがあります。

*GS-2000AのSHVコネクタとGX-2のBNCコネクタ

最もよく使われているコネクタはBNCコネクタなのですが、高電圧での使用が想定されるこのシステムでは規格外の使い方になってしまいます。最近出ているGSシリーズは全てSHVコネクタを使うように変更されているようです。また、NaI(Tl)プローブの方もBNCコネクタを使うもの、SHVコネクタを使うもの、さらに信号と電源を分けてケーブルを2本使うもの(3線式と呼ばれる)があります。それ以外にMHVというコネクタもあります。参考までに、私が使っているNaI(Tl)プローブの接続方法を下記に示します。

- RMT社GX-2プローブ(1200V)をGS-2000Aに:

GX-2(BNC接続)===(SHV接続)GS-2000A - アルファスペクトラ社8I8 2Bプローブ(800V)をGS-1100Aに:

8I8 2B(SHV接続)===(SHV接続)GS-1100A

*接続ケーブルの例(左がBNC、右がSHV)

これらのケーブルは必ず売っているというものではありません。日本ではBNCコネクタの入手は簡単なのですが、SHVコネクタの入手は困難ですし輸入すると高いです。ですので最善策はGSシリーズを買う際に、接続用ケーブルも合わせて注文することです。販売元のBee Research社は接続用ケーブルのオーダーも受け付けていますので、これが一番確実ですし、アフターサポートも良いのでお勧めです。

続いて、GSシリーズの信号出力(下記写真の[263]と書かれているところの左下)にモノラルオーディオケーブルを接続し、USB音源ユニットのマイク入力(下図の左下のユニット、左から2番目の穴)に接続します。そして、入力設定をMICにします(この音源ユニットにはMIC/LINE/PHONEの設定があります)。MIC設定が最適であるとは限りません、組み合わせによってはLINE入力にした方が良いこともあります。

そして、USB音源ユニットのUSBコネクタをPCに接続し、GSシリーズの電源(上記写真の右上にあるUSBコネクタ)コネクタをPCのUSBポートに接続します。このGSシリーズのコネクタは日本ではあまりやられていない組み合わせで、PCに付いているコネクタと同一形状のものがGSシリーズに付いています。付属しているケーブルをそのまま使えば問題ありませんが、別途、自分で調達する場合は、入手先が限られるので注意が必要です(こちらは秋葉原であれば比較的、容易に見つけられます)。なお、別途USB電源ユニットを使う場合には、GSシリーズのUSBコネクタをUSB電源ユニットの出力につなぎます。

全部の配線が終わったら、GSシリーズの電源を入れます。電源を入れるには、下記のようなダイヤルを回し、所定の印可電圧に合わせます。下記のGS-2000Aの例では、12になっており、これだと1200Vの設定になります。

*GS-2000Aのダイヤル(まだUSB電源が入っていません)